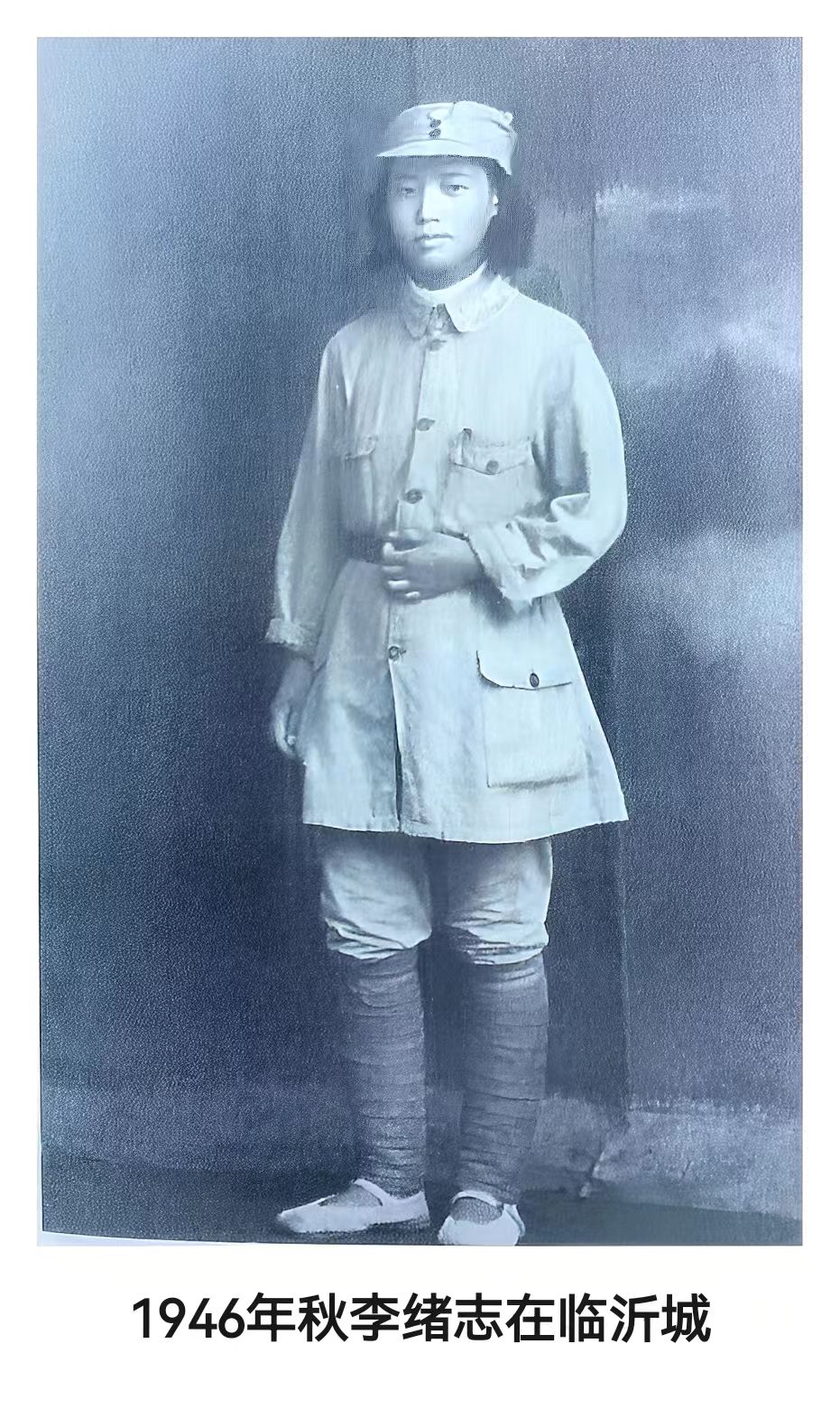

国网吉林供电公司李绪志:勋章映初心

来源:中国能源新闻网 时间:2025-09-02 09:51

——一位抗战女兵的坚守与荣光

李佳明

题记:“我跪在地上,左手按住伤员渗血的腹部,右手颤抖着撕开最后一包磺胺粉撒上去,指尖被他伤口的热度烫的发麻,耳边是他咬着木棍压抑的哼哼声,远处炮声隆隆,我只顾着把绷带一圈圈缠紧,像要把他从死神手里往回拽。”——李绪志

李绪志,女,中共党员,1928年1月出生,现年97岁,于1945年1月入伍,曾先后参加抗日战争、解放战争等重大战役。1975年转业至吉林市电业局(现国网吉林供电公司),在卫生所担任司药一职,在岗位上,她始终秉持严谨细致的工作态度,严格规范药品管理、精准完成药品配发,并耐心为职工提供基础医疗咨询服务。她将革命岁月中淬炼出的责任担当,无缝衔接到企业卫生保障工作中,用专业与坚守,为职工健康筑牢坚实防线。

2025年,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,李绪志同志荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的“中国人民抗日战争胜利80周年”纪念章,成为国网吉林电力唯一获此殊荣的老同志。

李绪志,1928年出生在山东日照巨峰的一个书香门第家庭。若不是战火烧到家门口,或许她会沿着父辈铺好的路,守着田产过一辈子。可1945年的风,裹挟着硝烟与信仰,彻底吹乱了她的人生轨迹。

1945年1月,中国共产党在山东日照创立抗日学校,有很多爱国青年加入其中,这所学校主要是传播进步思想和学习文化知识,李绪志积极响应号召报名加入该所抗日学校。

那年正月刚过,山东临沂老区的雪还没化透,李绪志在镇上赶集时撞见了一队穿灰布军装的人。他们背着枪,裤脚沾着泥,却笑着给老乡们分粮食,讲“打鬼子、保家乡”的道理。领头的同志看见我蹲在墙根听,递来半个窝头:“小姑娘,会表演舞蹈和戏曲不?”李绪志点点头—家里请过先生,这点比村里大多孩子强。他眼睛一亮:“我们宣传队正缺个能歌善舞的,平时给当地八路军和老百姓演节目,你想来不?”李绪志毫不犹豫地答应了。

李绪志几乎是跑着回了家把这个消息告诉了长辈。长辈把旱烟往桌上一磕:“放着安稳日子不过,去跟着八路军参加革命可不是闹着玩的。”李绪志没敢顶嘴,夜里揣着两件单衣就溜了。八路军宣传队的生活比想象中要苦,顿顿是掺着野菜的糊糊,住的是四面漏风的土坯房。可每当她在墙上写下“还我河山”,战士们路过时总会停下敬礼;每当她跟着队员们去各村教唱《松花江上》,老大娘们总会偷偷往她兜里塞煮鸡蛋。李绪志渐渐明白,他们守护的,不只是一块土地,更是所有人过安稳日子的权利。

在村里晒谷场搭的台子上,李绪志脸上抹着胭脂,穿着娘改的红绸衫,先唱段《穆桂英挂帅》,接着就跟队员们跳《救亡舞》。台下的老乡们一开始直乐,说地主家的孩子咋穿成这样?可当我们唱到“高粱叶子青又青,九月十八来了日本兵”,台下的哭声就盖过了掌声。有次演完,一位大娘摸出块揣热的地瓜塞给她:“孩子,你们演的是咱心里话啊”。

1945年,齐鲁大地硝烟弥漫、山河破碎,中华民族的抗日斗争正处于关键时期,年仅17岁的李绪志怀着一腔爱国热血,毅然投身革命洪流。

1945年3月,学校突然来了几位穿军装的同志。他们说部队要招有文化的青年,去前线救护伤员。李绪志第一个报了名。回村收拾行李时,长辈把我叫到祠堂,指着祖宗牌位骂她“不孝”,李绪志“咚”地跪下磕了三个头:“您教我戏文里说精忠报国,现在国难当头,孩儿不能只在台上演。”长辈没再拦她,只是在她出门时,往包里塞了本线装的《本草纲目》。

1945年的临沂,腊月的风像刀子似的刮过沂蒙山区的沟壑。李绪志刚到医护队时看见太多伤员被抬下来,有的才十六七岁,腿上缠着血布条还在喊“冲啊”。救护站的王医生是个戴眼镜的女同志,她教我们消毒要像给自家孩子擦脸一样仔细,包扎要勒紧了才能止血。第一次给伤员换药时,李绪志手抖得厉害,他却咧嘴笑:“小姑娘,别怕,我这皮糙肉厚的。”那是个比她大不了几岁的班长,胳膊被炮弹片划开一道深口子,露出了白骨。

第一次上战场是正月底,天还飘着雪。我们跟着担架队往火线冲,炮弹在耳边炸得人头皮发麻。有个担架员被流弹打中了腿,血瞬间浸透了棉裤。她蹲下去解他绑腿时,手抖得连绳结都解不开。他倒反过来拍我后背:“小同志,别怕,我这老骨头经揍。”李绪志咬着牙撕开急救包,按军医教的“环形包扎法”一圈圈缠紧,雪落在他伤口上,融成血水顺着绷带往下滴,在雪地上洇出一个个红点子。

之后的日子里,鬼子的扫荡也越来越频繁。我们的救护站总在转移,有时刚在山坳里搭好帐篷,警报一响就得扛起伤员往密林里钻。有次转移途中遇到空袭,李绪志背着一个重伤员往坡下跑,炸弹在身后炸开,震得她耳朵嗡嗡响,嘴里全是土腥味。伤员喘着气说:“放下我吧,你还年轻。”李绪志没理他,死死攥着担架杆,心里只有一个念头:不能让他死,绝不能。

那天,李绪志刚被任命为看护班班长,领了块写着八路军第三军分区第四分院的木牌。站在山头上,看着远处村庄升起的炊烟,她想起长辈,他或许还在生她的气,但她知道,自己选的路没错。

最忙的一次是打据点。伤员一批批被抬下来,山神庙的大殿里挤满了人。李绪志负责给轻伤员换药,有个十六岁的小兵,胳膊被刺刀划了道大口子,换药时疼得直哆嗦,却咬着牙不吭声。李绪志给他缠绷带时故意说:“你这伤好利索了,能举枪瞄准不?”他立刻直起腰:“咋不能!等我好了,还去端鬼子的炮楼!”李绪志鼻子一酸,赶紧低下头去系绷带结,却发现自己的手也在抖,不是怕,是心疼,他比自己还小一岁啊。

四月里的一天,军医把李绪志叫到他的住处,那是间漏风的厢房,桌上摆着盏豆油灯。他从怀里摸出个铁皮盒子,里面是几卷消毒棉。“这是给你们班的,”他指着油灯说,“夜里换药仔细点,伤员疼得睡不着时,多跟他们说说话,你们不光要治伤,还得给他们盼头。”

有天夜里,李绪志去给重伤员喂水,发现有个老兵在偷偷哭。他腿上的伤感染了,发着高烧,嘴里念叨着“俺娘”。李绪志坐在他身边,从怀里掏出爹给的那本《本草纲目》,给他念上面的药草名:“这是蒲公英,能消炎;这是艾草,能驱寒......等你好了,我陪你回老家采去。”他渐渐安静下来,抓着李绪志的手睡着了,那双手粗糙得像老树皮,却比任何戏文里的“英雄手”都让我觉得踏实。

战火从未停歇,救护队的脚步也跟着战线不断前移。她包扎伤口的动作越来越快,从最初面对断肢时的颤抖,到后来能在炮火间隙精准固定夹板,指尖磨出的茧子成了特殊的勋章。

1945年8月15日那天,我们正在给伤员换药,突然有人冲进来说:“鬼子投降了!”整个山神庙都炸开了锅。那个断腿的排长挣扎着要站起来,李绪志赶紧扶住他。他指着窗外的太阳喊:“你看!天要亮了!”李绪志抬头望去,阳光穿过庙顶的破洞照进来,落在我们沾满血污的手上,也落在那些崭新的绷带上。

在解放战争和建国后的漫长岁月,无论是在部队还是转业到地方,都听党的话,兢兢业业地工作。七十年代,李绪志随着六十八军换防到吉林,转到吉林电业局工作。可每当看到胸前的党员徽章,总会想起那个揣着窝头向她招手的八路军宣传队员,想起救护站里那盏彻夜不熄的油灯,想起坡下那片带着硝烟味的土地。那是她最苦的日子,也是她这辈子最亮的光。

责任编辑:刘础琪