赋能绿色转型:中国能建中电工程的科技创新“答卷”丨中国电力规划设计75周年综述一

来源:中国能源新闻网 时间:2025-09-29 14:59

谭钧文

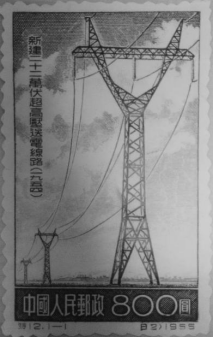

75年前,松辽地区的寒风里,新中国第一家独立的电力勘测设计机构——东北电业管理局设计处(中国能建中电工程东北院的前身)的电力设计工程师,通过自主设计架起全国第一条松东李220千伏高压输电线,建成全国第一座齐齐哈尔发电厂,写下了自主创新的起笔。

75年来,中国能建中国电力工程顾问集团有限公司(以下简称“中电工程”)一路走来,发挥能源电力规划设计咨询优势,不断突破边界,攀登巅峰,持续引领中国能源电力技术推进原始创新、集成创新、开放创新,形成了一批行业首创、世界领先的自主技术和解决方案,深度践行国家能源安全新战略和“双碳”战略,为能源电力高质量发展塑造更具韧性的“科技创新”底座。

夯实能源安全之基

从设计建设第一条电力输电线路和第一座火电厂开始,中国能建中电工程的足迹越过山海,踏上荒原,以规划设计之力,为国家能源电力发展绘就了绿色蓝图,托起新型电力系统的“骨架”和“安全网”。

1955年国家邮电部发行编号特12邮票,纪念松东

在这张巨网的筋骨中,闪烁着世界级工程的光芒。截至目前,我国已建成特高压交流通道22条、特高压直流通道23条,“西电东送”已形成北、中、南三大通道。中电工程深度参与其中,设计建成全球首个±500千伏柔性直流输电项目——张北工程,和首个±800千伏特高压多端直流项目——昆柳龙工程,刷新32项世界纪录,首创“半桥+直流断路器”“全桥+半桥”混合型柔性直流输电技术,让西北大风、塞外长光化作稳定电流,奔向华北、华东的千家万户。

作为这一格局中的关键一环,新疆昌吉至安徽宣城±1100千伏直流输电线路,横跨数千公里,穿越天山与长江,自2019年投运以来,累计输送电量约三千亿千瓦时,为东部负荷中心注入源源不断的清洁动力,大幅降低沿江城市对传统能源的依赖,也显著提升电网调节韧性与新能源外送能力。

中电工程以标杆工程实践,创新低碳技术,融入纵横交织的绿色电网,为新型电力系统搭建“底座”。

雷龙湾电厂投产,实现二氧化硫、氮氧化物与烟尘的近零排放至此,我国火电技术在多条技术路线上达到了世界领先水平;平山二期双轴二次中间再热机组刷新世界纪录,135万千瓦的单机容量在绿色与高效之间找到平衡;泰州电厂建成亚洲最大CCUS示范工程,每年捕集二氧化碳50万吨,并在正宁、海丰等多个火电厂推广,形成规模化低碳样板。

早在2013年,中电工程便发起国内首个CCUS产学研平台——中英(广东)CCUS中心,建成亚洲首个、世界第三个碳捕集技术测试平台,开发化学吸收、吸附、膜法等多种碳捕集技术,建成国内外首台套每年百吨级/年二氧化碳捕集与还原制合成气一体化示范装置,为多场景低碳解决方案打下技术根基。

在核能领域,中电工程见证并参与了我国核电技术从二代到三代再到四代的发展全过程,承担全国90%以上已投运核电机组的常规岛及BOP设计、所有出口核电设计,攻克“华龙一号”百万千瓦机组常规岛国产化和高安全关键技术,实现核电设计自主化。掌握“华龙一号”核岛反应堆安装关键技术,在广东台山EPR、福清核电站5、6号机组等项目中积累系统经验,建立起一支能自主完成整套设计文件及工程服务的设计队伍,为我国三代核电发展贡献了重要力量。

与此同时,中电工程承担“华龙一号”海外首堆——巴基斯坦卡拉奇核电站K-2/K-3机组常规岛设计和施工任务,推动中国核电技术走出去,让中国标准助推国际能源合作。

巴基斯坦卡拉奇核电站

业绩厚重的工程实践,进一步筑牢能源技术创新“底座”,中电工程持续推动百万千瓦级火电、百万千瓦级核电常规岛、百万千瓦级海上风电及百万伏特高压输电技术的“四个百万”迭代升级,在这些领域保持着全球领先地位。

助推能源协同创新

赋能低碳经济,助力全面绿色转型,中国能建中电工程以技术引领,打造解决方案,把“新能源+算力”“零碳交通+储能”“海洋能源”多元组合,织进“能源+”融合发展的肌理之中,推动协同创新,打造标志性工程。

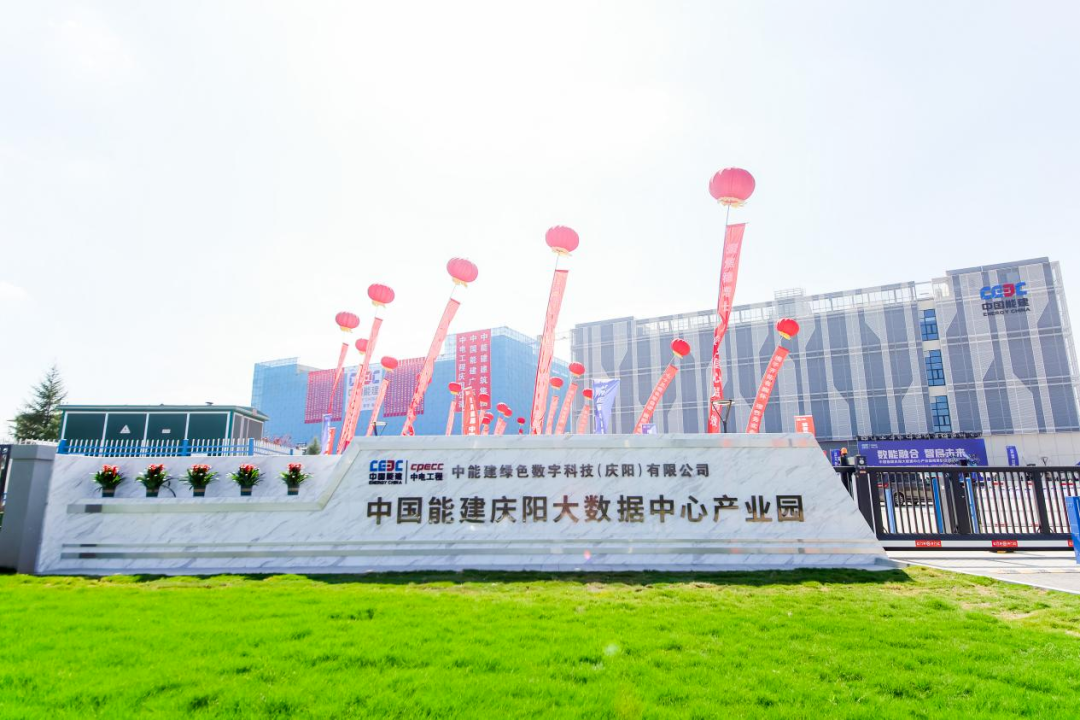

甘肃庆阳大数据中心产业园示范项目

在甘肃庆阳和安徽芜湖,数字世界与绿电交汇。中电工程联合国家信息中心发布《大型算力集群绿色低碳源网荷储一体化解决方案》,首次提出数字网与电力网融合发展,构建以碳利用效率为核心指标的评价模型,并成功将其应用于甘肃庆阳、安徽芜湖等“东数西算”国家算力节点;打造甘肃庆阳零碳大数据产业园,实现90%绿电直供,用电成本下降约70%,年碳排放减少约25万吨,入选“全国一体化算力网应用优秀案例”,为算力行业绿色低碳发展提供实践指引。

在中越边境广西崇左千万千瓦级综合能源基地,中电工程承担总体设计,把风、光、水、电和储能一体化协同,其中新能源占比超过六成,年发电量约260亿千瓦时,相当于广西全社会用电量的十分之一。

山东枣菏高速交能融合项目

在山东枣菏高速公路,“零碳智慧服务区”屋顶光伏、风机与储能系统协同运转,每年可发出近两千万千瓦时绿色电力,减少燃煤约5800吨,实现高速公路与清洁能源的融合,形成“交通+绿电”一体化场景。

阿联酋迪拜700兆瓦光热和250兆瓦光伏电站

在迪拜,中电工程参与设计建设的阿联酋迪拜700兆瓦光热和250兆瓦光伏电站实现“光热发电技术”和“光伏发电技术”结合突破,做到24小时连续稳定发电,在沙漠腹地亮起“灯塔”。

在海上风电与漂浮光伏方面,中电工程较早通过技术引进与攻关,开展与欧洲海上风电企业的合作;编制首部海上风电设计国家标准、制定我国首个省域海上风电规划,规划容量超7000万千瓦;攻克海上风电支撑结构关键技术,建成世界首座500千伏海上升压站,全力打造阳江青洲等一批行业标杆项目,我国海上风电实现了从技术引进到规模化引领的跨越。

中电工程创新提出电缆“S”形敷设及柔性连接方案,解决水面光伏阵列位移难题,建成淮能丁集矿采煤沉陷区200兆瓦漂浮式光伏电站等一批重大项目,让“风光水储氢”多能互补格局从陆地延伸到水面和海上。

从“算力基地”到“零碳交通”再到“海洋牧场”,中电工程用标志性工程诠释“边界创新”,形成技术创新的竞争力与系统创新的集成力。

布局能源前沿技术

中国能建中电工程聚焦主责主业,坚定迈向科技密集型、知识密集型企业,突破了一批前瞻性、战略性和应用型技术,增强了企业核心科技竞争力。

作为国家能源电力新型战略智库,中电工程承担全国90%电力规划科研及标准制定,主导“西电东送”“全国联网”“清洁能源消纳”等重大战略顶层设计,凭借超1万件专利和1900余项国际国内标准,将技术优势转化为国家能源安全的制度型保障。

在高空风能、长时储能、氢基能源、“AI+”等新兴领域抢先布局,形成从原创技术策源地到工程化示范应用的链式创新体系。

牵头获批国家重点研发计划“大型伞梯式陆基高空风力发电关键技术及装备”项目,3项成果入选国家首台(套)。在安徽绩溪,中电工程承担国家重点研发计划“大型伞梯式陆基高空风力发电关键技术及装备”,首创伞梯式高空风能发电技术,攻克高效风能捕获、空地能量传输等核心难题,开发出“高空风能资源分析与预测平台”,建成世界首个2*2.4兆瓦示范项目成功投运,并计划在阿拉善建设全球首个10兆瓦级陆基高空风力发电项目。

这一技术突破了传统风电在地理和时间上的限制,可与地面风电、光伏协同输出,并与压缩空气或重力储能组合,向用电场景提供稳定电源。

湖北应城300

在长时储能领域,中电工程全面布局压缩空气储能、重力储能、电化学储能等新型储能技术,入选国资委第二批原创技术策源地布局,树立储能产业高质量发展的央企典范。湖北应城“能储一号”全球首座300兆瓦级压缩空气储能示范工程,利用废弃盐穴作为储气仓,储能容量达1500兆瓦时,电-电转换效率约70%,可实现八小时储能、五小时稳定发电,创造单机功率、储能规模和转换效率“三项世界纪录”,标志着中国压缩空气储能率先进入300兆瓦级工程化新时代。中电工程还在黑龙江宝清、甘肃酒泉、山东泰安等地布局实践,形成“盐穴+人工硐室”双路线技术体系。

双鸭山绿色甲醇与绿色航油示范基地一期工程效果图

在氢基能源领域,中电工程着力构建“绿电+绿氢+绿氨+绿醇”一体化发展格局,贯通“制储运用”全链条,为未来大规模氢能应用提供系统解决方案。总承包的吉林松原全球规模最大绿色氢氨醇一体化项目,年产绿色合成氨20万吨、绿色甲醇2万吨,入选国家首批绿色低碳先进技术示范工程;投资建设双鸭山项目是我国首个大型可持续航空燃料(SAF)项目,用风光绿电制绿氢,耦合生物质气化得到绿氨,采用费托合成技术制备绿色航空燃油,预计年产绿色甲醇20万吨、绿色航油30万吨,引领“电—氢—碳”一体化的新型能源开发模式,为绿色航油供应和零碳交通提供保障。

中电工程积极推进建设“云上设计院”,实现“上云、用数、赋智”,致力于打造开放式的中电数智“云上设计院”,推动中国电力规划设计事业向更高质量、更智能化、更国际化迈进。

从高空风能到长时储能,从绿氢航油到氢氨醇一体化,从AI赋能到“云上设计院”,未来,中国能建中电工程将通过融入能源安全新战略和“双碳”战略,布局前沿技术、加大深度耦合,为加快构建新型能源体系和新型电力系统注入更多创新基因和活力。

责任编辑:于彤彤