如何建立与CBAM机制接轨的绿电交易

来源:电联新媒 时间:2025-09-23 10:22

欧盟碳边境税机制(CBAM)作为首个将碳排放成本与跨境贸易直接挂钩的机制,已成为国际碳足迹核算定价标准的重要基准。该机制对间接碳排放(即生产过程中电力消耗产生的碳排放)的排放因子认定时,优先采用存在物理直连电力供应的实际排放数据,其次在满足一系列严格技术标准下认可购电协议(PPA)中的排放数据。PPA作为该机制中的核算工具,与我国当前绿电交易体系存在很大差异——欧盟要求PPA中的电力具备物理可追溯性,而我国绿电交易是基于市场形成的具有绿色属性认证的经济关系合约。随着2026年CBAM正式实施节点的临近,我国出口型企业将面临碳关税压力,当前绿电交易合约与CBAM机制下对PPA要求能否匹配是亟待探讨的问题。

欧盟碳边境税(CBAM)的到来及影响

欧盟碳边境税(CBAM)并非简单的贸易关税政策,而是欧盟为解决“碳泄漏”问题、强化全球气候治理话语权而构建的制度,其核心逻辑是通过将碳排放成本内部化至进口商品定价,实现欧盟境内外企业的碳成本公平。所谓“碳泄漏”,是指因各国减排政策存在差异,导致碳密集产业从气候政策严格的地区(如欧盟)向政策相对宽松的国家和地区转移,从而削弱全球减排效果的现象。CBAM通过对进口到欧盟的商品按其生产过程中产生的碳排放量征收相应费用,确保这些商品与在欧盟境内受严格碳排放法规约束的商品承担相同的碳成本。

当前,CBAM的征税范围已明确涵盖钢铁、铝、电力、水泥、化肥和氢六大碳密集型行业。这些行业既是欧盟境内减排压力最大的领域,也包含了我国对欧出口的重点产业。根据欧盟官方规划,CBAM于2026年1月1日起将进入正式实施阶段,进口商需根据每批商品的隐含碳排放量,在欧盟碳市场购买相应数量的CBAM证书,证书价格将与欧盟碳排放交易体系下的碳价格挂钩。

尽管CBAM以推动全球低碳转型为表面目标,但其本质是欧盟以环境政策为依托构建的“绿色贸易壁垒”,对全球经济与能源格局的影响已逐步显现,迫使各国在全球低碳转型进程中重新调整经济与能源策略。对我国而言,CBAM的影响并非单纯的“成本压力”,更是对我国绿电市场机制改革的挑战,亟需为企业应对国际绿色贸易壁垒提供制度支撑。

欧盟CBAM机制下PPA的运行框架与合规要求

CBAM间接排放核算框架

在CBAM的排放量核算体系中,间接排放是核心核算内容之一,直接决定进口商需缴纳的碳边境税金额。据《欧盟以外设施经营者实施碳边境调节机制(CBAM)的指导文件》,间接排放按商品生产过程中消耗的总电力乘以对应的排放因子得出。其中,排放因子的确定有两种方法:第一种是“默认排放因子”,即由欧盟委员会基于国际能源署(IEA)的年度统计数据,计算并发布各原产国的电网平均排放系数;第二种是在特定条件下使用的“实际排放因子”。

使用“实际排放因子”需满足以下两类场景之一:一是生产设施与发电来源存在直接技术连接;二是生产设施经营者与电力生产商签订满足一系列严格要求的购电协议(PPA)。值得注意的是,欧盟明确排除了“绿色证书”或“原产地保证”等市场化工具凭证,即使企业购买了原产国的绿证,也无法作为CBAM中间接排放核算的依据。这一规定反映出PPA不仅是企业采购绿电的商业协议,更成为衔接绿电使用与碳税减免的凭证,是企业降低CBAM税负的关键工具。

CBAM机制下PPA的功能定位

购电协议(PPA)是国际常见的绿电采购模式,指电力用户与发电企业签订的长期电力采购合同,合同期限通常为10-20年。PPA从发电项目前期融资阶段切入,通过锁定长期电价与电力供应,为发电项目提供稳定现金流,同时为用户保障长期绿电供应。

从CBAM的核算逻辑来看,PPA的核心价值在于“可追溯性”与“可验证性”,能清晰证明企业物理电力采购来源的具体发电项目,电力生产需与电力消耗一一对应,确保“绿电使用-排放核算-碳税计算”的全链条可追溯。这种要求使得PPA超越了传统商业合同的范畴,成为符合CBAM规则的“碳管理工具”。

CBAM机制对PPA的认证要求

为确保PPA中排放数据的真实性,欧盟《CBAM实施细则》中对可适用PPA的设定了一系列严格要求:

(1)PPA协议为购电方与发电方直接购电所签署的合同,不得存在第三方中介;

(2)发电与用电设施需满足物理连接要求,或者能够证明在电力传输过程中不存在网络阻塞;

(3)电力的生产和使用必须保持同一时间段,且该时间段不得超过一小时;

(4)上述标准的满足情况需至少每月一次向经认可的核查机构报告并取得认证。

我国绿电交易体系与PPA的差异

我国绿电交易模式

2021年9月,国家发改委、能源局印发《绿色电力交易试点工作方案》,标志着我国绿电交易正式启动,替代传统新能源补贴机制,探索通过市场化路径推动可再生能源消纳。该机制采用“证电合一”模式,对绿电的交易流程进行追溯并核发绿证作为绿色权益凭证,国内绿电交易主要体现买卖双方的经济关系,而非真实的绿电物理消纳轨迹。

一方面,绿电交易在成交价格中分别明确电能量价格与绿证价格,将电力的物理属性与绿证的环境属性进行切割,实际是将等额的电力中长期交易与绿证交易整合至同一合同,用户支付的绿色溢价本质上是为绿证环境价值买单,而非获取专属的绿色电力。另一方面,绝大多数电源需先接入输电网,再通过配电网输送至用户,电流流动遵循基尔霍夫定律,而非绿电交易双方签订的购售电协议。各类电源注入电网后呈现混合状态,无法精准区分用户任一时刻实际使用的电力类型,用户实际使用的电力未必是新能源电力。

由此可见,国内绿电交易与CBAM机制下的PPA有着本质差异,我国绿电交易本质是一种基于市场的经济行为,绿证实质上是对绿电交易行为的追溯,无法实现欧盟CBAM机制中对电力的物理追溯。若出口企业仅凭国内取得的绿证参与国际市场竞争,可能会陷入CBAM机制对其绿色环境价值重复计算和存在“漂绿”行为的质疑陷阱,最终导致企业在应对国际碳贸易壁垒时陷入被动。

我国绿电交易与CBAM机制下PPA的差异

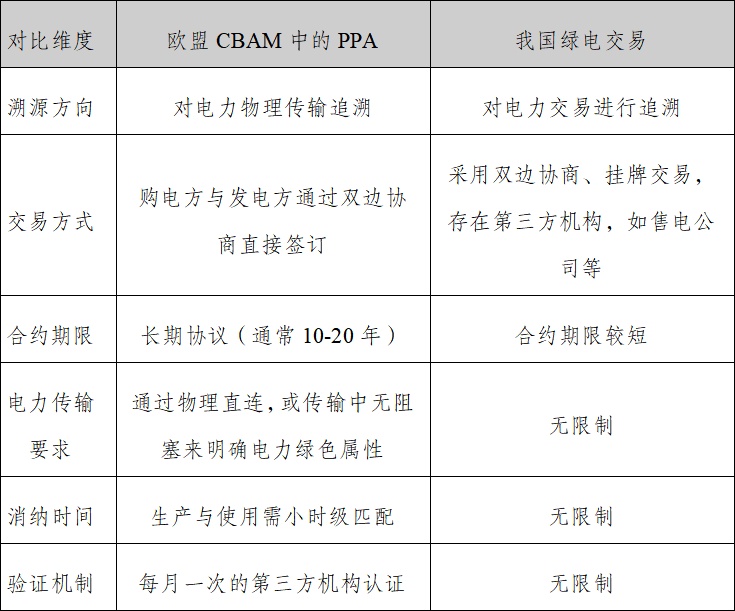

我国绿电交易与欧盟CBAM机制下的PPA在溯源方向、交易模式、履约要求等维度存在显著差异,核心差异在于溯源方向。我国绿电交易侧重对电力交易环节的追溯,反映交易双方的经济关系;而欧盟CBAM下的PPA则聚焦电力物理传输的追溯,明确所使用电力的绿色属性。具体区别如下表所示:

一方面,两者的交易方式存在差异。欧盟PPA要求购电方与发电方直接签订协议,严禁第三方中介介入,合约期限通常为10-20年的长期协议,为新能源项目提供稳定现金流,契合新能源项目的生命周期特征。我国绿电交易以双边协商、挂牌交易为主要市场化运作模式,由电力交易机构作为第三方平台组织交易,交易主体涵盖发电企业、售电公司和电力用户,以短期合约为主,通过市场化配置提升交易效率。

另一方面,两者的核心差异在于溯源方向。欧盟PPA对环境属性追溯提出全链条可核查要求,保证发电与用电达到小时级匹配,明确企业对电力的物理采购来源。我国绿电交易以绿证作为追溯凭证,用户可购买绿电后自动获得对应的绿证,也可通过绿证交易平台单独购买绿证,二者的交易时段、交易主体相对分离,仅能作为经济关系凭证,不具备物理消纳凭证的属性。

如何建立与国际接轨的绿电交易

为满足CBAM机制对绿色电力物理消纳属性的核查要求,为国内出口型企业提供更可靠的制度支撑,我国绿电交易体系可以基于现货市场的节点电价机制进行完善。将交易双方限定在同一220千伏供电节点内,保障绿电消纳符合物理范围要求,同时通过小时级数据采集确保发用电的实时对应,避免绿色权益的重复计算。这一改进既保留了我国绿电市场化交易的特征,又通过物理节点的刚性约束,符合欧盟CBAM机制对绿色电力物理溯源的技术规范要求。

此外,绿电直连是国内现有的可明确发用双方电力物理连接的绿电输送方式。2025年5月,国家发改委、能源局联合印发《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》(发改能源〔2025〕650号),首次明确了绿电直连模式是指风电、太阳能发电、生物质发电等新能源不直接接入公共电网,而通过与用户直接连接的电力线路向单一用户供电,其供应的电量可以清晰物理溯源。近期发布的《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》(发改价格〔2025〕1192号)进一步细化了绿电直连的电价形成机制、输配电费标准与监管要求,为项目落地提供了政策支撑。

与传统绿电交易模式相比,绿电直连项目的核心优势在于物理溯源性,通过建设从发电项目至用户的专用输电线路,避免电力接入公共电网后与火电混合,确保用户使用的电力全部来自特定新能源项目,因此在欧盟CBAM认证体系中具备高度认可度。这种设计从物理层面切断了与其他电源的混淆可能,让电力来源在时间和空间上均可精准追溯,契合CBAM对绿电溯源的严格要求,成为我国企业应对碳边境税时,证明绿电使用真实性的关键支撑。

综上,面对欧盟碳边境税的挑战,我国现有的绿电交易体系可从两个方面实现突破。一方面,应加快建立基于物理节点的绿电交易机制,通过节点电价结算、小时级数据匹配等技术手段,构建符合国际标准的绿电溯源体系;另一方面,进一步完善绿电直连项目,充分发挥其物理可追溯性优势,为出口企业提供CBAM认可的直接证据。这种“市场化交易+物理溯源”的双重改革,不仅能有效降低我国出口产品的碳关税成本,更将推动国内电力市场与国际碳定价体系的深度衔接。通过制度创新与技术赋能的协同推进,我国有望在绿色贸易规则重构中赢得主动权,为全球气候治理贡献兼具中国特色与国际兼容的解决方案。(付宇芊)

责任编辑:江蓬新